曹老师聊绘本,聊文学,聊他对绘本的独特见解。大家都被他表现出来的人文素质和悲悯情怀所感动,被他深厚的文学内涵所震撼!也让我们对绘本有了重新的认识,对孩子的阅读有了新的启发! (一)绘本的过往与现在 2000年,曹老师与业内的一些绘本阅读推广人、儿童文学作家在一场讨论中,对绘本发表过一些看法:绘本在中国发展还需要很长的时间,中国的经济实力还不足以销售绘本,它的价格是普通书籍的几倍,而阅读它只需很短的时间。即使在经济方面有力量购买,中国人的消费观念,也会让绘本束之高阁。中国人喜欢用较少的钱去购买可以长时间使用的东西。而绘本一个孩子在一个晚上就可以看好几本,每天消耗就很大。这在一些家长眼里是值与不值的问题。阅读绘本太豪华了。 但现在绘本的好日子已经到了! 绘本一筐筐卖出去,就像渔民刚刚从海上回来卖鱼一样。曹老师提及在一次图画书的签售活动中,某一出版社一天卖掉3500册绘本。而曹老师的绘本一次一次地加印,他曾经创下一口气签售8000册的记录。这一切都在说明:绘本的辉煌时代正在向我们走来,绘本将不再以少数人的爱好而存在! (二)绘本兴起的条件 经过这么多年的发展,中国经济实力在不断地加大。曹老师在拉丁美洲访问时,发现那边的人对中国状况并不特别了解,于是曹老师作了一个形象的描绘:一座楼四面有窗子,窗子外看到的都是脚手架,中国就是在那样一个状态中建设自己。我们在往前走,虽然我们尘埃滚滚,灰头土脸,但是没关系,你干干净净地往前跑,我灰头土脸地往前跑,我们都同时到达目的地。 2008年,曹老师在济南的一次图画书会议上说,2008年在世界上所发生的一切令国人不愉快的事,唯一的原因是全世界都痛苦地感受到这个国家的强大。中国已经到了大量家庭快要消费得起绘本的时代。另外,中国人的消费观念在这些年也发生巨大变化。我们也在渴望消费精神的奢侈品。我们对精神奢侈品的销售也已经开始了,更重要的原因是因为那些对绘本情有独钟的人不遗余力的解读、宣扬、推广,已经开始产生效应。越来越多的人开始知道绘本以及绘本的意义,出版社也意识到绘本的市场潜力无穷广大,也在加大绘本的出版。绘本兴起的条件已经成熟,我们有理由眺望一个无比巨大的绘本空间,更重要的是,这样的空间是一望无际的。 (三)阅读过程的不完善 与发达国家相比,中国青少年的成长缺少了很重要的阅读环节(3-5岁对绘本的阅读)。美国、欧洲、日本,这些国家和地区的中产阶级家庭中,孩子成长过程中会消耗大量绘本。我们去看看这些国家的书店,少儿绘本的比例是非常大的。国外从事儿童文学写作的人,都与绘本有关。 一年一度的意大利来博洛尼亚童书展,展览的童书绝大多数是绘本。童书展有一面又高又长的大墙,上面用胶水、图钉和胶条粘满了、订满了无数的插画家的联系方式以及他们的作品的小样,那么你就可见这个市场有多大。他们来自于世界各地,他们就在找活儿干一样。看到这面大墙,你就知道在全世界范围内,绘本的产业链是多么的惊人。

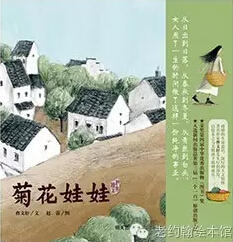

很多孩子缺失阅读环节,曹老师为此深表遗憾。曹老师觉得,绘本是一个人成长的精神底子工程。天下的书分两种,一种是打精神底子的书,另一种是打完底子后再读的书。对于某些作品也许并没有诲淫诲盗,也没有明显的负面的影响,但它们却并非是用来打精神底子的,它们不合适用来打底子,我们不必去抵制这些书,更不必要去诋毁这些书,但它们确实不应该成为打底子的书。一个小孩不能在未看打底子的书之前,直接一开始就读此类的书。 现在的孩子阅读生态都很不理想,甚至说很糟糕。糟糕就糟糕在大量的孩子,一本也没看那些可用来打精神底子的书,而只看那些本来是在打完底子之后再读的书。更为糟糕的是,他们竟然用这些本来是打完底子之后再读的书来打底子了。 一种低下的阅读趣味和阅读姿态,一旦确定就从此再也无法改变了,是需要用他一生来加以修正的。 这个是读书丰富到泛滥的时代,但又是阅读质量可能下降的时代。曹老师举了一次让他万感惊愕的事例。好几年前,在南京图书交流中心去参观,走近仓库时,老师的心情可以用两字来形容:惊愕。眼前的图书一望无际,一摞摞码在地上,就像飞机航拍的万千群山。图书到物流中心,物流中心到新华书店,书店上架,上架多少天没卖出去,就撤下来,撤下来的书又重新回到图书物流中心。然后,有些书送回出版社仓库,或者作其他处理。 如此情形下,我们可能需要对绘本意义更广泛更需深度的理解,趁孩子还未长大,还没看到乱七八糟的书之前,给孩子赶紧看绘本。绘本的根本意义,给一个人良好的人性基础。 所谓优良的人性基础,包括这么重要的纬度:基本道义观、审美、悲悯情怀、审美教育、情感教育、道德教育。一个看似的短小故事,在很短的时间内,能对孩子审美飞跃式的升华,对孩子的情感作一个难忘的重要洗礼。 让《菊花娃娃》,提升孩子的审美力

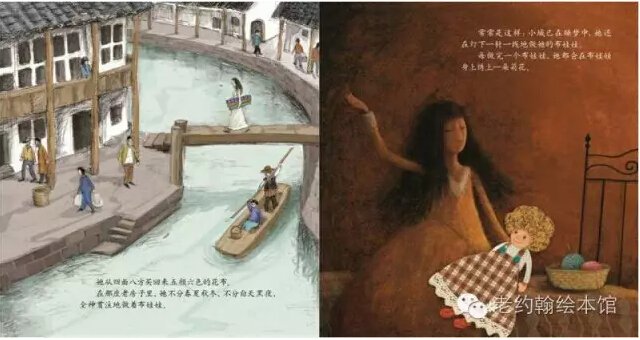

它是这样一个故事,说有一个女子,她一辈子就只做了一件事——做布娃娃。她做了一个又一个布娃娃,所有的这些布娃娃们都去了特别需要它们去的地方,比如一个男孩害怕黑夜,一个布娃娃就要走了,走之前她把布娃娃抱在怀里对它讲,去吧!从此,那个男孩一觉睡到太阳高高地升起。 一对孪生姐妹在河边玩耍,小妹妹掉到河里被大水冲走,从此姐姐陷入了对妹妹的日夜的思念。于是又一个布娃娃要走了。她把这个布娃娃抱着怀里,对它讲,去吧,从此,你就是她的妹妹。 一对恋人马上要结婚了,小伙子问女孩,我想送你个礼物,你最想要什么?女孩对他讲,我什么也不要,我只想要一个布娃娃,因为这个女孩家小时候很穷很穷,买不起布娃娃。当这对恋人相拥着布娃娃离开的时候,她在门口目送他们,看着他们远去的背影,她在心里说,去吧!从此,你与他们相伴一生。 这里有一个重要的细节,这就是,她每做一个布娃娃都会在布娃娃身上绣一朵菊花,因为她的妈妈告诉她,生她的那一天来不及赶回家,是在一大片菊花地里把她生下来的。所以她每做一个布娃娃就会在布娃娃身上绣一朵菊花。

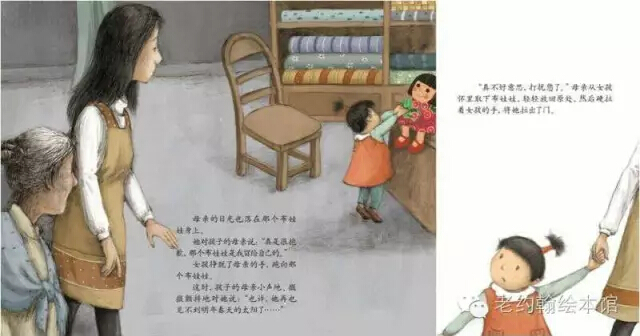

这一天,她屋里来了一对母女俩。一个母亲搀着一个三岁四岁左右的小女孩来,来干什么?来找老人要一个布娃娃。老人对他们讲,真的对不起啊!我已经不再做布娃娃了。可是那个小女孩一眼就看到了那最后一个布娃娃,上去就把这个布娃娃抱在怀里,然后对她的妈妈叫,妈妈我要妈妈我要。这个时候老人给那个母亲讲,我真的非常非常抱歉,那最后一个布娃娃是我留给我自己的,也就在这个时候,那个母亲指了指她的女儿,小声对老人讲了一句话,她说,也许她再也见不到明年春天的太阳了。

老人心里咯噔了一下。那个母亲连忙把自己的女儿拉过来,把布娃娃从她怀里取下放回原处,然后拉着女儿的胳膊往外走,头也不回地往外走。老人到门口去送她们,可是那个小女孩不时地把头回过头来,对妈妈大声地喊叫,妈妈我要,妈妈我要。那个小女孩的声音以及那个小女孩的眼神彻底地震撼了老人,于是她决定把最后一个布娃娃送给那个孩子,她把手举起来,去招呼那个母亲,可是她太老太老了,声音非常非常地微弱,那个母亲根本听不到,老人就拿拐棍敲打那个地面,那个母亲还是听不到。 这个时候,老人看到了玻璃窗。她举起手中的拐棍,用尽她全身的力气敲打在那个玻璃窗上,玻璃哗啦一下就粉碎了。

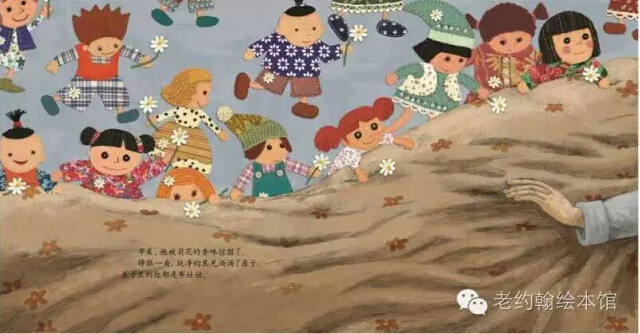

那个母亲终于听到了声音,回过头去看,老人正在向她们招手,于是,这最后一个布娃娃也离开了她。 这年的秋天,这座小城举办了一个布娃娃的展览会,许多人把他们认为是这个世界上最好最好看、最可爱最可爱的布娃娃,都拿到了这个展览会上。这些布娃娃们很快发现,它们身上都有一朵菊花,也就是说,它们都是兄弟姐妹。当它们得知这一点的时候,所有的布娃娃们都紧紧地拥抱在一起。那最后一个布娃娃告诉哥哥姐姐们说,我们的妈妈,已经老了,也许这个时候已经躺在了床上。这天夜里,这些布娃娃们把展览厅的后窗打开,然后一个接着一个,一个接着一个从后窗里跳了出去,然后沿着大街往它们出生的地方跑。它们必须在天亮之前赶到那所屋子,中间,它们正好经过一大片菊花地,每个布娃娃都采了一朵菊花,然后拼命地跑拼命地跑。天刚亮,老人被菊花的香味惊醒,再睁眼一看床上、柜子上、窗台上、地上,满屋子都是菊花娃娃,都是她的孩子。

如果一个孩子读着这样的一本绘本,对她的情感培养总会有很大的作用吧。 (四)何为绘本 绘本由文字与图画相辅相成,有巧妙的构思 绘本不是小巴掌的童话插图本,绘本文字简略,它构思精巧、精致、精美,它是文字与图画相辅相成的一种行为,不是文字加图画。绘本在进行文字书写时与一般文字的故事书有区别,绘本的文字需要时时刻刻懂得话有何为,它要懂得担当,而不是全部叙述。 一般的文字故事书反应该的写出都写出,绘本是由图与文字一起共同圆满完成,但并不意味着文字只是简单的,枯燥的,也不意味着离开图,所有的文字文本都不能作为独立的一部分存在。 绘本有两种,一种离开了图,文本是毫无意义,成为无精气神的文本;一种是离开了图,文字依然独立存在和欣赏,如《爱心树》、《月下看猫头鹰》、《花婆婆》。还有米切尔·恩德的文字可以当作优美的、作为哲理性的文字加以欣赏。

绘本体现了人类的智慧和想象力 我们在说绘本的时候,很难给出确切的定义,它的形式太五花八门,但有一点是不变,它构思精彩并且巧妙,不是从前写出一般童话故事的作者,一转手,一转身马上就能完成的。 我们还没有改变一般童话写作的思路之前,我们根本不可能指望有优秀的绘本构思诞生,那些被我们口口相传的图画书,被我们叫绝的就是它的故事。那是一个点子,这个点子体现在人类的想象力,体现在人类的智慧,几乎每一本这样的图画书,一遍记住,就能够复述,极其单纯,但这种单纯恰恰是我们难以抵达的境界。 单纯的背后是书写者的思想、知识、美学与哲学所形成的综合力量,区区千言,甚至是百言,几十言,但背后的功夫是绝非是一日养就的,一本绘本是一生能量储蓄之后的短暂而华丽的爆发。绘本不只是儿童文学作家才能完成,一切有力量、有功底的人,只要明白什么是绘本,都能完成,好的绘本让人为创造力而惊讶。 绘本展开物质之美 绘本这物质性的物体,已经对消费者进行了潜移默化的教导,让孩子懂得何以物质,何以物质之美,对精美物质的享受。绘本用料讲究,装帧精美,有一点点暴殄天物,然而却给孩子们高贵的美学、气势和开阔的思路、气度非凡的东西。至于内容,大善大美,大智慧。 一起来看曹老师的《飞翔的鸟窝》

有一棵大树,树上有个鸟窝。这个鸟窝是一个非常高级的鸟窝,因为它是用檀香树的树枝,用花瓣,用羽毛编织成的鸟窝。这个鸟窝的主人,是一对母女俩,也就是说一只大鸟和一只小鸟。这一天,小鸟飞出去了,可是没有再回来。妈妈就站在鸟窝,守望着等她的女儿回来。蓝色的天空下是一轮月亮,她就静静地站在那个鸟窝上等啊等啊!可是她的女儿再也没飞回来。这一天她告别了鸟窝说,我要去找我的女儿。于是,她飞走了,可是她也没有再回来。下面的故事就变成了鸟窝对她们母女俩的思念,这个思念的力量有多大,大到这个鸟窝飞了起来。

这样的绘本就有着一个非常非常绝妙的一个构思。当然不是所有的绘本都是如此,我说的是绘本中被我们指认经典、赞不绝口的绘本大善如爱心树,大美指月光下的猫头鹰。大智是小黑鱼、爷爷一定有办法。

离哲学最近的门类就是绘本 绘本有多重。从孩子的成长而言,一部《战争与和平》有多重,它就多重,绘本是小儿的启蒙哲学,它设计的问题是萨特的、加缪的、卡夫卡的,海德格尔的,关于存在、关于天地人间,关于命运,关于时间和空间,关于爱恨善美与死亡,,她涉及的主题甚至已经超出了古典形态的文学,她已经扩展到现代形态的领域。 给本的目的,不是为了哄小孩,然后让她安然入睡。聆听绘本的那一刻起,是在走向精彩的人生、伟大的生命和高贵的人格。离哲学最近的门类就是绘本,它回答的问题是人类基本存在的问题,是一个形而上的问题。绘本是人类的智慧的结晶,人类居然找到这样一个形式,在用这样一个形式,向很小很小的孩子,就能去讲一个深刻的问题。

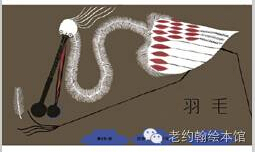

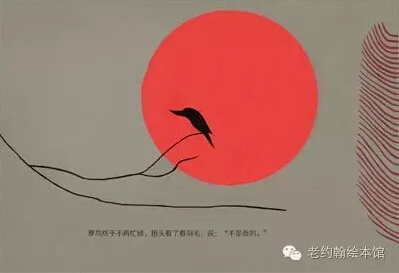

一根羽毛,一会儿被风吹到这边,一会儿又被风吹到那边。没有风的时候,一连许多天,她就孤单地待在杂草丛中,或是待在一堆落叶里。这天,一个男孩儿和一个女孩儿路过,把羽毛捡了起来,互相传着看了看,又把她扔回地上,走了。不一会儿,羽毛就听见女孩儿问男孩儿:“这根羽毛,是哪只鸟的呢?”

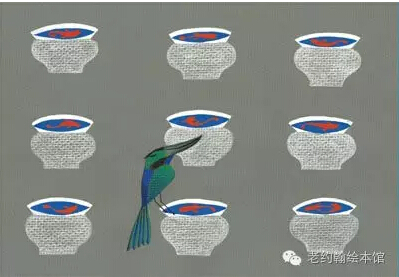

因为这个疑问,羽毛开始了寻找之旅,它想知道自己属于谁的羽毛。于是它乘风而上,开始了它寻根的旅程。它遇到了翠鸟、布谷鸟、苍鹭、大雁、孔雀、喜鹊、天鹅、野鸭、琴鸟、百灵、云雀,还有天空的霸主——鹰,它反反复复地追问着:“我是你的羽毛吗?我是你的吗?”可是,鸟儿们都忙着各自的生活:觅食、迁徙、求偶……而它在耐心等待之后,得到的答案除了“不是”,就是更加令人难受的嘲讽。一个极简单的故事,却能让读者从这些不同的鸟儿身上看到不同的生存选择:庸常的、劳碌的、冷漠的、高傲的、执著的、善意的,甚至还有残忍的。故事的结尾,羽毛发现,一只母鸡的翅膀上缺了根羽毛,这羽毛会是母鸡身上掉下来的吗?也许是,也许不是。

这个作品由曹老师写的文字,图画是由巴西著名插画家罗杰•米罗完成。罗杰·罗米拿到这个故事,就觉得它阐述一个哲学道理:我们从哪里来,到哪里去,我们属于谁。因为他理解了曹老师的本意,所以在图画中把老师想表达的意思都充分地表达了出来。那一年,他得到了安徒生奖。 当然这一切用的是绘本它自己的方式,绘本的方式。这是一种独特的方式,这个方式是对心灵的把握,很有难度。难度有多大?海德格尔的专著《存在与时间》的难度有多大,它就有多大。这正是我们会对绘本如此着迷的原因。

一个孩子的健康成长,是由无数人一起完成,而不仅仅是它的父母亲,一本绘本的作者是一起享用绘本孩子的父亲和母亲,一本绘本如果发行了100万册,那么他就有100万的孩子。海子说,从明天起,做一个幸福的人。喂马,劈柴,周游世界。我们说,从明天起,做一个幸福的人,做一个爱绘本的人。 |