| |

8月初,老约翰【遇见大师】栏目全新上线,每个月,我们都会为各位读者与听众,介绍一位绘本大师。 在这里,我们不止有直播分享,讲述各位大师的创作之旅,还会有名家解析,深度解读他们的经典作品,更会有绘本精读,一起分享经典之所以成为经典的原因。

其实对于孩子来说,很多时候不用家长要求,他们自己本来就很喜欢一遍遍地读同一本绘本,读到爸爸妈妈都不想读了,他还是沉浸在这本书中。 这种重复阅读,在某种程度上来说,就是孩子自发的精读行为。他从书中得到了某种快乐、安慰、理解等情绪的时候,就会选择重复这个过程。 这种精读非常可贵,他们会从书中发现大人们都没有看到的东西,也能从其中培养观察能力和阅读能力。 而对大人来说,他们或许能够从故事中读到孩子们看不到的深刻涵义,但也很容易错失一些细节——尤其是画面上的细节,这时候精读就尤为重要。 精读能让我们发现故事画面和文字的呼应,作者隐藏在画面中的深意,以及看似简单的作品,为什么会受到那么多孩子的喜爱和欢迎等。

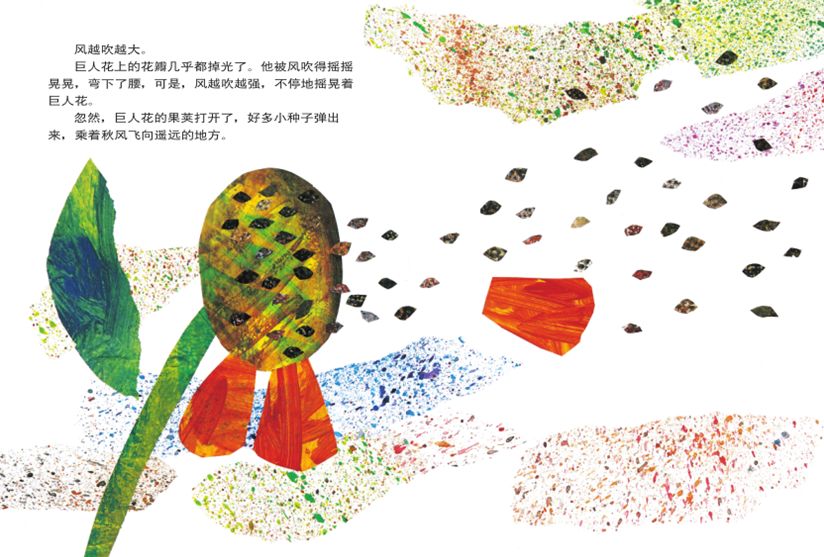

那么今天,就让我们以艾瑞·卡尔爷爷的作品为例,来进行下绘本精读吧! 《小种子》诞生于艾瑞·卡尔创作的早期,它是一本知识性与趣味性兼具的绘本,也是一本充满了艾瑞·卡尔“拼贴”元素与想法的绘本。 绘本故事开始于果荚破裂,风将种子吹散在天空之际。在这个迷人的故事里,小种子和其它的种子一起经历了雨雪风霜、四季变换,经历了萌芽、生长,终于长成了一朵大大的巨人花,结出了很多很多的种子。 故事的精彩之处在于,作者用种子的旅行展现了一朵花的生命周期,也画出了四季的轮回。大大小小种子在旅途中的“夭折”,也让我们明白:一颗种子要真的发芽生长是如此不容易——温度、土壤、水分、地点,缺一不可。 更深一步说,即便做到以上所有,也不可能每颗种子都能顺利长大,正如生命中有很多“偶然”,而显然,幸运并不会降临在每一颗种子身上。 当然,这本绘本可读的点还不止于此,现在就让我们仔细地来一起读它:

绘本的封面上,一朵大大的花占据了大部分空间,橙色和红色的花瓣、绿色的茎叶,简单而热烈的色彩,让花朵爆发出强烈的生命力。 或许是小种子的“妈妈”,正是它的果荚孕育了小种子;或许它就是我们的主人公小种子,它长大后就是这样的富有生命力;或许…… 先别急着下定论,当你翻完这本书的时候,再来看看封面上的这朵花,那时候你的心中就有了答案了。

翻过一页,封面上飞舞的色彩点点一下充满了环衬页,似乎把读者裹入了色彩的漩涡之中。这些色彩点是什么?让我们翻过一页寻找答案。 很显然,它们是风,捎来秋天的讯息,带着种子们开启新的旅程。

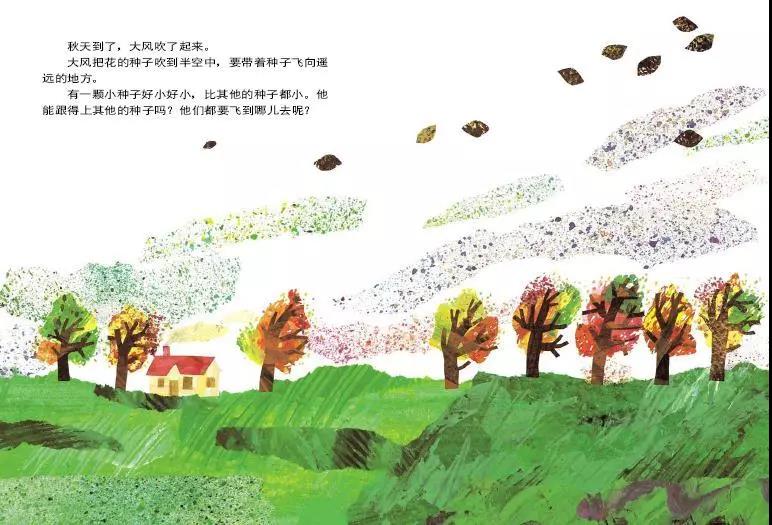

故事的开头唯美带一点诗意,画面和文字一起点明了季节:秋天。 秋天在很多时候代表收获、成熟,故事中的种子们也在这个时候从果荚中飞出,开启它们的旅行生涯。选择秋天而非春天,足以看出艾瑞·卡尔的构思巧妙:他对“生命开始”的时间界定,在于脱离母体、成为种子的那一刻,而不是开始发芽的那一刻。 画面中色彩斑斓的秋,是对现实秋天的描画,也是对小种子们的祝愿,希望每一颗小种子都能够长成漂亮的花朵。 显然,生命并不会如你预期的那般一帆风顺。

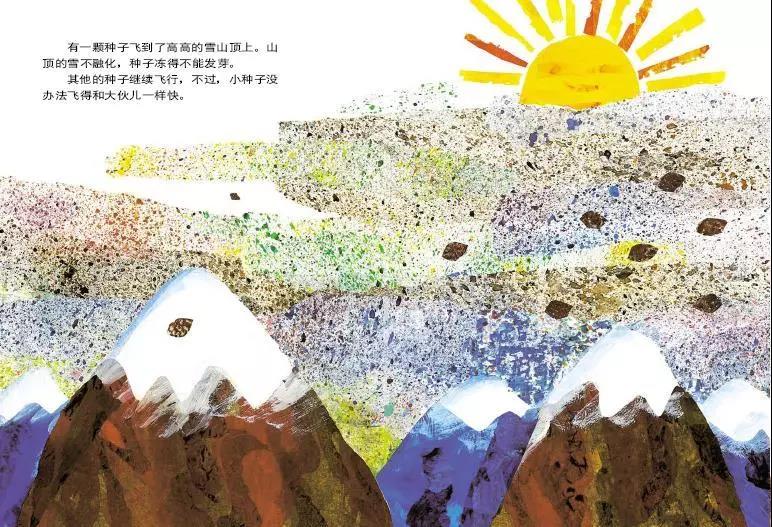

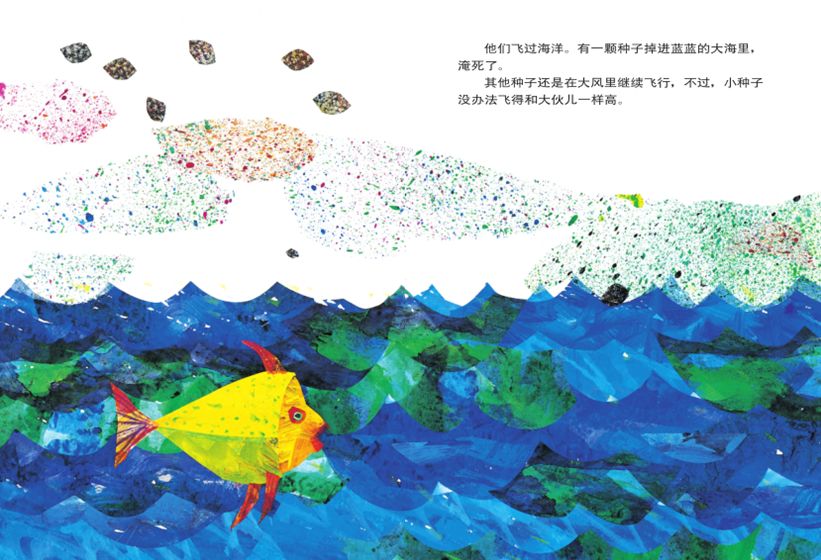

烈日、雪山、海洋、沙漠……种子们经过了好多个地方,也有不少种子掉队。随着画面的变化,孩子们的心也会跟着小种子忽上忽下。 在经过太阳的时候,他们会看小种子是不是也飞得太高了。 在经过雪山的时候,他们会关心小种子能不能飞的和其它种子一样快。 在途经海洋之际,眼见着有一颗种子掉落大海淹死了,他们也会担心飞得低低的小种子,会不会被波浪卷到海水里。 快、慢、高、低、上、下……一些孩子总是搞不清楚的空间概念,就这样潜移默化地被放到了故事里,放进了孩子们的心里。

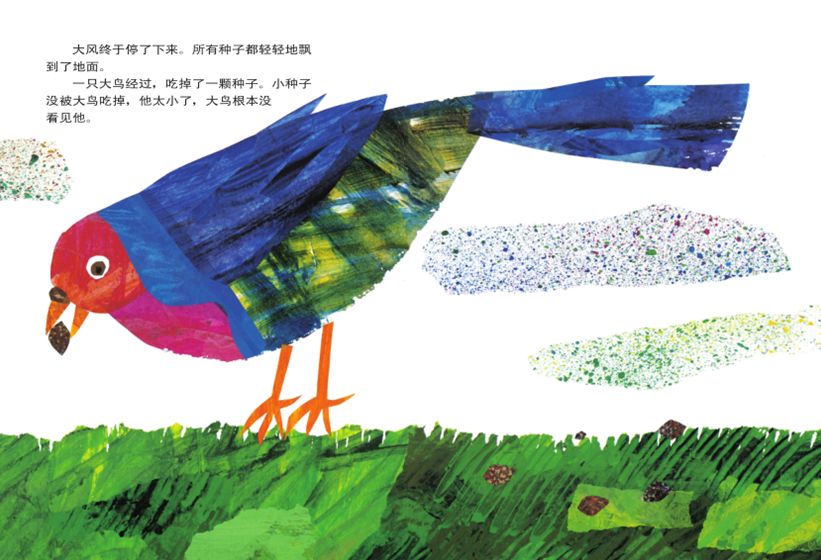

以及,不知道你发现了没有,在最开始的时候,画面上有10颗小种子,随着故事的发展,每当你看到“有一颗种子……”发生了什么的时候,下一个跨页上,就会减掉一颗种子。 直到大风停下来的时候,仔细一数,只剩下了6颗种子——其中一颗还被大鸟吃掉了。 数的概念,以及10以内数字的变化,也就这样轻轻松松地从书中进入孩子的脑海中。

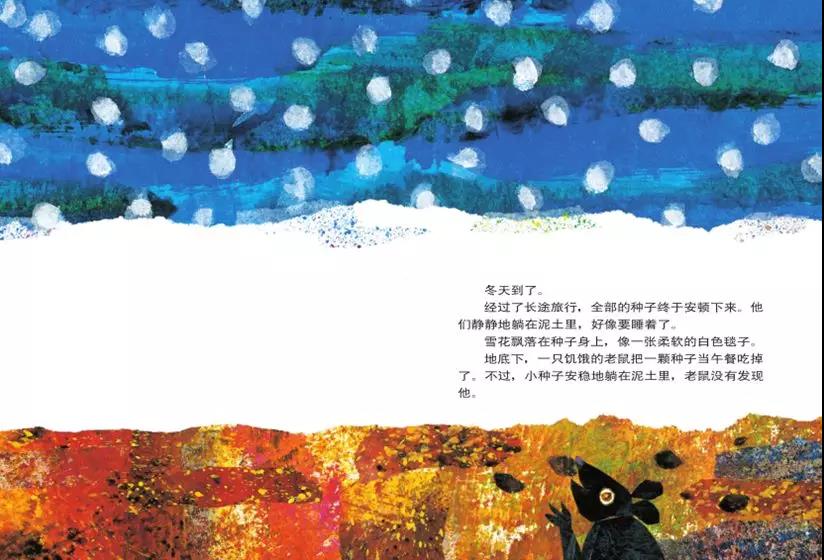

当然,孩子们这时候最关心的是小种子怎么样了。 大鸟没有吃掉小种子,因为它实在太小了。但危险无处不在,冬天来临后,厚厚的雪覆盖在小种子上,来自地面的危险暂时消除了,可地底下,饥饿的老鼠却把其中一颗种子当午餐吃掉了。 在这里,三层颜色分明,明亮的暖色调铺在最下面,而蓝白相间的颜色在最上面代表着天空和雪花。色彩的对比下,地底显得越发温暖,而小种子们就在这温暖的、充满营养的土地上,准备着发芽。 同时,三种颜色还代表了空间的上中下,一目了然。孩子们可以用“雪在土地上”等表达方式,去厘清他们脑中混沌的空间概念。

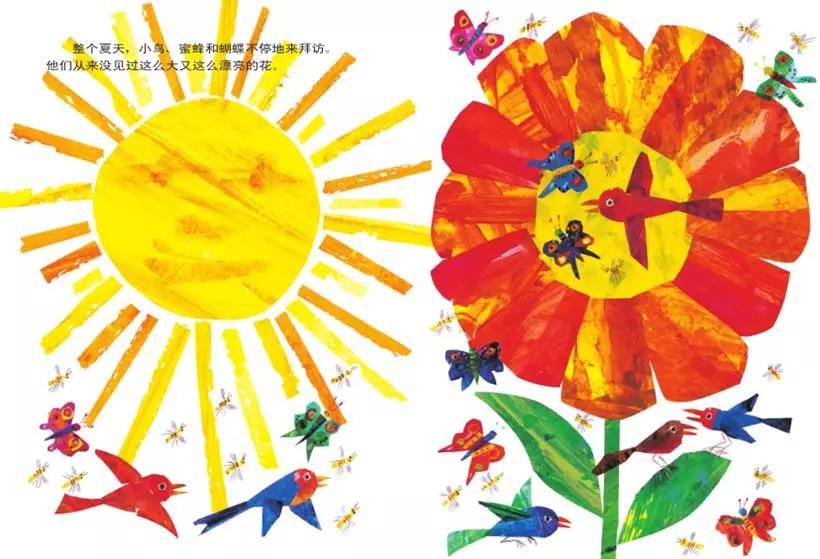

直到春回大地,万物生长,小种子们也逐渐萌芽。但他们面临的挫折和危险却没有因此而减少:长错了位置,晒不到太阳的植物会死去;哪怕长得好好的,外来的力量也随时会摧残他们(被大脚丫踩断,活不成了);甚至于长势喜人,都可以成为死亡的原因(被摘下送人)。 生命的无常与精彩便在于此,没有什么“你只要……就可以……”的公式,也没有绝对的某个特质好坏界定,一切都是待定的,可能发生的。 对大人来说,这样的事实或许显得挫败。对孩子来说,这种来自自然的智慧,能让他们拥有更广的视角去了解自己、他人和世界。 终于,夏日来临,小种子长得越来越大,再也没有脚能踩断它,手能折断它,小种子在草地上昂然挺立,鸟儿、蜜蜂、蝴蝶也被吸引过来。

看画面中的小种子,它现在以及是一朵大大的花朵了,与它在同一个页面的,是金黄的太阳,与红色的花朵交相辉映,他们的颜色同样的浓烈鲜活、引人注目。 这时候的小种子,就像地上的小太阳。

至此,生命历经了一个轮回,季节也又回到了秋天。可以想见,更多的小种子在出发往远方的路上,也会遇见那些艰难险阻。

毛毛虫的蜕变之旅

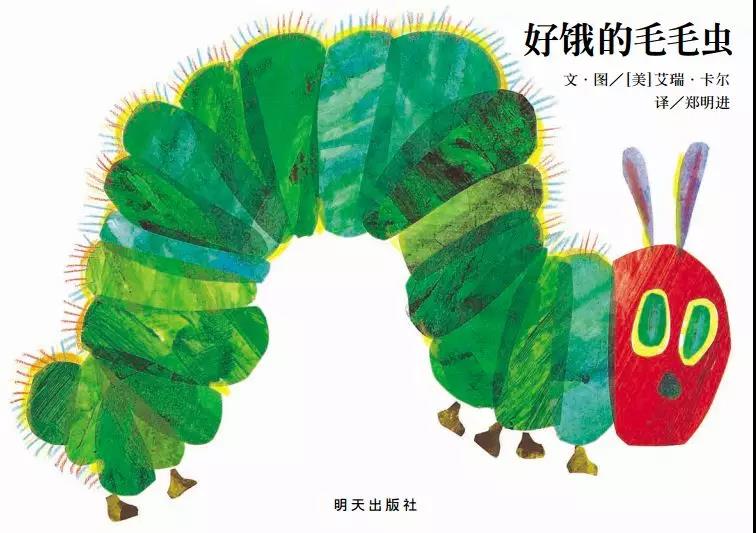

《好饿的毛毛虫》是艾瑞·卡尔的第三本图画书,也是最负盛名的一本图画书。虽然故事内容很简单,但艾瑞·卡尔的图画和创意让它变成了经典。 一只刚出生的小毛毛虫,拖着饿扁的肚皮,一步一步往前爬,锲而不舍地找东西吃。星期一吃了一个苹果,星期二吃了两个梨子……毛毛虫愈变愈大,然后它躲进茧里,猜猜看,它会变成什么? 这本经典的洞洞书,呈现了毛毛虫蜕变为蝴蝶的过程。

绘本的阅读是从封面开始的,从封面上,可以读到很多有意思的东西。 一只毛毛虫,红脑壳,绿身子,高高地弓起来走着路,两只触角也警惕地竖着,就连身上毛茸茸的小刺都根根分明,还有它抬起来的小爪子,无一不彰显了活力满满的样子。 看到这里,相信就算不认识字的小朋友,也会对故事的主角一下了然于心吧。 接下来,就是整本图画书里最容易被忽略的一页了——环衬页。 曾经有人统计过,80%的妈妈陪孩子读绘本时,会把环衬页遗漏掉。而事实上,环衬往往起着突出故事主题的重要作用,只要被看到,就会发现藏在里面的小惊喜。

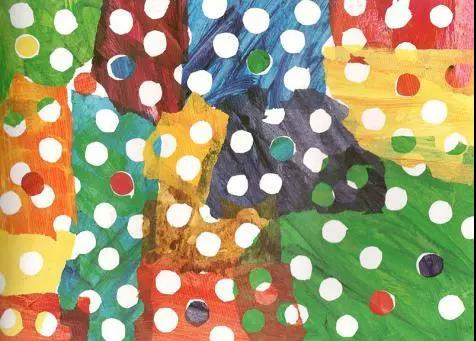

这本书的环衬是满满的、形状各异的、色彩艳丽的大色块,有些还交错层叠在一起,似乎要把整个画面撑破。而更为显眼的,是一个又一个、多到数不清的洞洞。 这暗示了什么呢?再结合封面想想看,难道是……?读到这里,已经极大地激起了小朋友的兴趣,到底是什么呢? 现在下结论还为时过早,继续往后翻吧!(读完整本书你会发现,这些洞洞正是被毛毛虫啃穿的,而这些色块其实就是书中各种食物的颜色!作者留在绘本里的玄机就解开啦!) 接下来就进入内页,正式跟绘本主角相遇了。

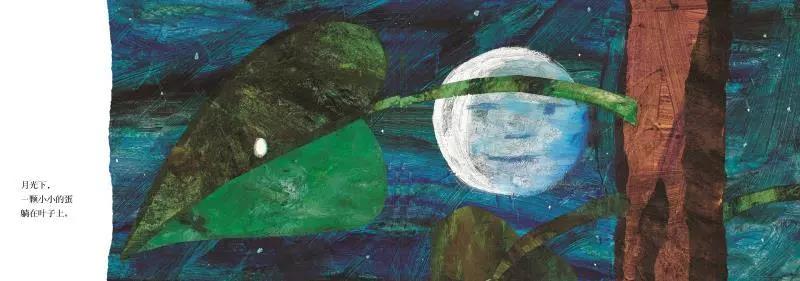

故事的开篇很梦幻,韵味十足。 晚上,柔和的月光透过浓郁的树荫洒下来,一粒椭圆形的卵静静地躺在树叶上。等等,为什么晚上还能清晰地看到这么小的卵呢?看看那轮满月吧,告诉孩子,农历十五的晚上,月亮才特别地圆,特别地亮哦,才能连小小的蛋都清晰可见。 同时,小小的蛋和大大的月亮也形成了强烈的对比,那颗蛋看起来是那么小。 好绘本就是这样,每幅图画中都有一些很有趣很重要的细节,这些细节之间前后呼应、环环相扣,共同构成深厚的外延。 接着往下看,大大的太阳似乎赋予毛毛虫破壳的力量,随着“啵”的声音,毛毛虫钻了出来。在连绵的大地及光芒四射的太阳的衬托下,刚出生的毛毛虫显得又瘦又小。

看到毛毛虫这个样子,我们禁不住猜测,它在壳里没吃东西,肯定饿惨了啊!那要赶紧去找吃的吧! 再一起看看大大的太阳吧,它有一张可爱的人脸,眼睛、眉毛、嘴巴俱全。明媚的阳光照耀着毛毛虫,似乎也暗示了毛毛虫接下来的运气不错哦! 有趣的故事和游戏在这时开始了。

从周一到周五,共5个页面,绘本将前4页分别裁成五分之一长、五分之二长、五分之三长及五分之四长,以梯次编队。周一,是五分之一长那一页,毛毛虫吃了一个苹果,接下来是两个梨子、三个李子、四个草莓,然后是一整页五个橘子!

最叫人拍案叫绝的,是每一个水果上都挖了一个小圆洞,从正面看还没什么,可翻过来一看,哈,一只不停叫饿的毛毛虫正在从小圆洞里爬出来! 很多孩子翻到这里时会开怀大笑,也肯定会把小手指伸进洞洞里,假装毛毛虫从水果里面爬过去!这种有点出人意料的设计非常有趣。 为什么要如此设计呢?因为它蕴含着儿童共性特征的东西,符合儿童心理学特征。 4个月~3岁的小孩,都会经历一个“抠洞洞敏感期”。处于这个阶段的小孩,会特别喜欢抠洞洞,并且到处去抠洞洞,插座、肚脐眼、塑料瓶口……到处抠抠抠。 从心理学上来讲,孩子抠洞洞是有好处的,他通过小手在洞洞里穿梭玩耍,满足对世界的探索好奇、帮助发展精细小动作、提高手眼协调的能力。

我们如果再细心些,或者多读几遍,就会发现,书中始终贯穿着“可是肚子还是好饿”这样简单重复的话语。 对婴幼儿来说,一遍遍的重复,就是一遍遍的兴奋。因为“复杂”对小小孩来说难以理解和记忆。“重复”是最直接的大脑强刺激。第一遍,对他来说是新奇,第二遍,对他来说是重复,从第三遍开始,他就会产生心理期待,每一遍的重复,都是对他这种心理期待的验证和满足。 过了星期五仍然好饿的毛毛虫,在星期六大爆发,吃了好多好多东西,然后肚子痛了,这里有个好玩的细节,本来毛毛虫的脸是红色的,可是肚子疼的时候,是很病痛的土粉色,可怜兮兮的。然后第二天它吃了一片又嫩又绿的叶子后觉得舒服多了,脸色又变回红的了。 再看下这部分的内容描写,从星期一到星期天,并不是杂乱无章的,它们有着严格的顺序和内部的关联,可以看到关于“星期”和“数字”的认知,还尊重了孩子的“秩序敏感期”,帮助孩子构建最初的逻辑思维方式。 继续跟着故事走吧。连续吃了7天的小小的毛毛虫长大了、变肥了,它在一个叫做“茧”的小房子里住了两个多星期,然后咬破一个洞,钻了出来…… 毛毛虫不见了,出现在我们面前的是一只蝴蝶!生命在此刻灿烂绽放! 作者如同一个激情洋溢的诗人,用奔放不羁而又浓烈绚丽的颜色,为孩子们唱出了一首生命的礼赞。还有什么能比得上毛毛虫蜕变成一只蝴蝶更让人感觉生命的美丽、生命的不可思议呢? 好的绘本就是这样,明明一模一样的内容,我们多读几遍,层层深挖,层层递进,每读一遍都会有新的认知和发现。 一本真正意义上的好绘本,就好像冰山,看不见的大部分是隐藏在水面以下的,看不见的地方才是它真正有分量的地方。 |

|

|

|

|